場長室より(風景とひとこと)

道総研上川農業試験場のサイトにお越しいただき、誠にありがとうございます。

このページ「場長室」では、上川農業試験場の近況や作業風景、催しもののお知らせ、お知らせすることがないときは場長のたわいないひとりごとを記載いたします。お目汚しの写真とつたない文章ではありますが、もしお時間が許しましたら、ときどきこのページにもお付き合いいただけますと幸いです。

2026.2.10 今年の気になる新品種

今年、新たに普及に移すこととなった新品種・新技術が、道総研農業研究本部のサイト(農業技術広場>研究成果一覧>一般課題R8)に公開されました。

前回の予告どおり、このなかから少しだけ、気になる新品種を”私の独断”でピックアップして、簡単に紹介いたします。

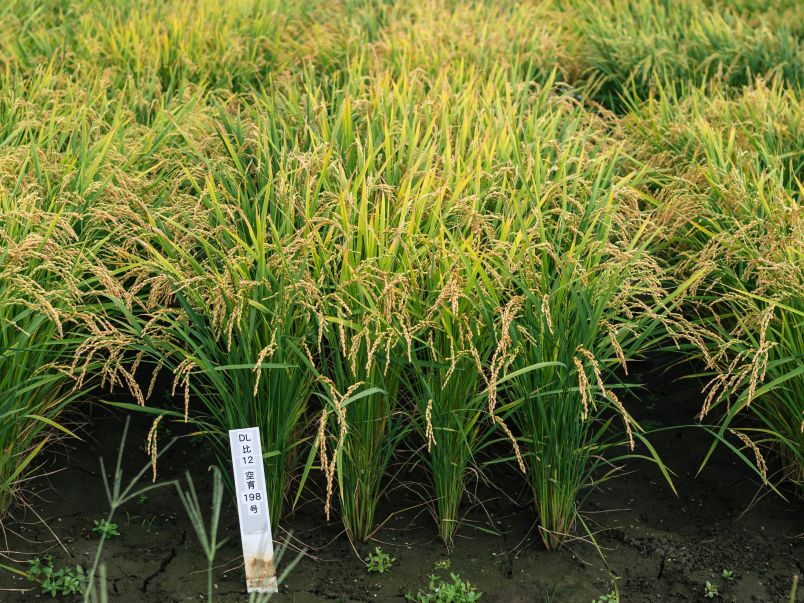

○水稲新品種「空育198号」(成績概要書)

まず、稲の新品種は、ご紹介しなければなりませんね。

この品種のポイントは「直播栽培に向いている」ことです。直播栽培はここ数年で面積が大きく増えており、生産現場では労働力不足が差し迫った課題であることを痛感しています。

「空育198号」は、直播栽培に適した早生品種のなかでは最も多収で、さらに倒伏しにくく病気にも強いなど栽培しやすい特徴があります。広がりつつある直播栽培を、しっかり後押しできる特性だと思います。

交配の片親が「えみまる」です。「えみまる」の良いところを受け継ぎながら、いくつもの特性を同時に改良してきた品種といえます。ただ、低温での苗立はやや劣りますので、春先の気温が低めな地域での導入は慎重に判断する必要がありそうです。

食味についての記載を忘れていました。先日の食味試験に入っていました、食べました、おいしかったです!、、、私の感想はいらないですね。ご安心ください、ちゃんと試験を重ね、「えみまる」に遜色なくおいしいとのデータが示されています。

なお、「空育」とあるのは空知管内にある中央農試が中心になって育成したことを意味します。一方、成績概要書の「担当部署」には、中央農試に加え、上川・道南農試も記載されています。実は道総研の水稲品種は、上川・中央・道南の3農試が役割分担をしながら一体的に実施しています。極良食味と餅米の交配と選抜を上川で(上育)、業務用米を視野にした省力多収品種向けの交配と選抜を中央で(空育)、育成途中の世代促進を道南で、さらに各地の適応性は3場で協力して行う体制をとっています。上育でも空育でも、選抜の過程で各地への適性は十分行われていますので、ご安心ください。

○てんさい「HT55」(成績概要書)、「KWS3K503」(成績概要書)

てんさいは砂糖の原料です。北海道の畑輪作の一角として非常に重要な作物です。ここ数年の高温は影響が大きく、病気(褐斑病など)が多発したり、糖分の含有率が高まりにくい(糖分は高い方が糖の精製効率が良い)などの課題が生じていました。

この2品種は、どちらも病気に強く、そもそもの糖分含有率(根中糖分)が高いという特徴をもっています。高温で困っている最近の状況で、すぐに現場に貢献できる品種といえます。こういう品種を紹介できることは嬉しい限りです。

上川農試では、美瑛町の生産者ほ場で試験を実施させていただきました。おかげで良い品種が選定できました。ありがとうございました。

この品種の試験成績をとりまとめたのは北見農試ですなのですが、聞いたところによると、今年度新規採用で来ていただいた方が担当したとのことです。全道と北見の発表も、この彼が担当するのでしょうか、もしそうならウチワを振って応援に行ってしまおうかと密かに考えています。

○ばれいしょ「北育33号」(成績概要書)

ポテトチップの原料として栽培されている「トヨシロ」の置き換えとなる新品種です。ちなみに「トヨシロ」は知名度こそ高くありませんが、道内での作付面積は第3位を占めており、農業生産者の間ではよく知られたメジャー品種です。

「北育33号」は、ジャガイモシストセンチュウ抵抗性はもちろんのこと、高温で拡大しやすい病気(Yウイルス病、そうか病)や各種障害(黒変、塊茎腐敗)に強く、総じていろんな耐性に優れています。「すごく多収」といった派手なデータはありませんが、関係の方々にはしっかり評価いただける品種だと思います。

当場では、場内ほ場と富良野市の現地ほ場で試験を行いました。収量、品質ともしっかり良い特性が確認できており、自信を持ってご紹介できそうです。

ポテトチップが商品として店頭に並ぶ際に、原料品種は標記されませんが、数年後にはこの品種が袋の中に入っていることと思います。「あの品種もはいっているかな?」なんて、思い出していただけると、嬉しいです。

まずは、3作物・4品種のご紹介でした。普及に移される新技術の一覧は、こちらのページをご覧ください。

このほかにも、春まき小麦は素晴らしい品種が育成されています。また新技術としては、リン酸施肥の新しい考え方や、花きハウスの環境制御技術、かぼちゃの栽培改善など、紹介したい技術がいくつもあります。

新しい品種と技術について、全道及び各地域農試で「新技術発表会」を開催し、試験担当者本人から概要説明を行う機会を設けています。ご都合がよろしければ、お近くの会場へお越しいただけますと幸いです。

開催情報

| 地域(専門) | 主催 | 開催日 | 場所 | 案内リンク・申込など |

|---|---|---|---|---|

| 全道(全分野) | 道農政部・道総研農業研究本部 | 2月20日(金) | 札幌市(会場のみ) | HPから事前申込2/13まで |

| 道北地域 | 上川農試 | 2月25日(水) | 比布町(会場のみ) | 事前申込あり(当日受付でもご参加いただけます) |

| 道央地域 | 中央農試 | 2月27日(金) | 江別市(会場のみ) | 詳しくはこちら |

| 道南地域 | 道南農試 | 2月27日(金) | 北斗市(会場・Zoom併用) | |

| 十勝地域 | 十勝農試 | 2月25日(水) | 幕別町(会場のみ) | 事前申し込みあり |

| オホーツク地域 | 北見農試 | 2月25日(水) | 北見市端野町(会場のみ) | 事前申し込み(当日受付でもご参加いただけます) |

| 畜産分野 | 畜試・十勝農協連・NPO法人グリーンテクノバンク | 2月27日(金) | 帯広市(会場のみ) | 事前申し込みが必要です |

| 花野菜分野 | 花野菜技術センター | 2月24日(火) | オンライン(Zoom) | 農業関係者を対象(上限200名)・HPより参加登録 |

道北の発表会では、ガチガチに緊張した場長の姿をご覧いただけると思います。

過去記事はこちら | 上川農試ホームに戻る