はじめに

カラフトマスは2年サイクルの生活史を持つことから,奇数年生まれと偶数年生まれの魚が交配することがなく,それぞれが異なる生物学的な特徴を示す興味深い魚です。サケの仲間は生まれた川に帰ってくることが知られていますが,カラフトマスはこの性質が比較的弱いとされています。また,カラフトマスでも,サケと同様にふ化放流事業が行われていますが漁獲の変動は大きく,その要因のひとつとして野生魚の割合が高いためといわれています。しかし,北海道におけるカラフトマスの年級群による生物学的な違いや野生魚に関する情報は非常に少なく,よくわかっていません。今回は,標識放流-回帰調査によって明らかとなった野生魚と考えられる集団について紹介します。

調査方法

- 標識魚の放流:野生魚と区別するため,北海道東部の当幌川に放流するカラフトマスすべてにアリザリンコンプレクソン(ALC)という色素で標識をつけ,偶数年(2006年)と奇数年(2007年)に当幌川ふ化場から放流しました。ALC標識を施した魚は,頭の中にある「耳石」という硬組織を蛍光顕微鏡で観察するとオレンジ色に発光するので,確認することができます(写真1)。

- 親魚の回帰調査:標識魚が回帰した2008年と2009年の7-10月に旬1回,放流場所であるふ化場放流口を含む当幌川本流800メートルの区間と、11キロメートル下流で当幌川に合流する支流サクラ川の800メートルの区間で(図1),遡上してきたカラフトマス親魚の尾数を目視で数えました。また産卵後に死亡した魚(ホッチャレ)の数と体長(尾叉長)の測定,耳石の回収を行いました。回収した耳石は蛍光顕微鏡で観察し,ALC標識が付いているかどうかを確認しました。

-

-

図1 当別川ふ化場とサクラ川

-

写真1 カラフトマス稚魚と耳石

-

本流と支流、年によって遡上時期に違い

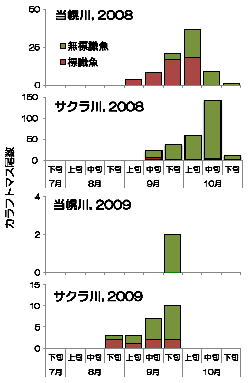

遡上してきたカラフトマスの数とホッチャレ発見尾数を調べたところ,当幌川本流と支流サクラ川では時期的な違いがあり,いずれもサクラ川で遅いことが分かりました。また,年によっても違いがあり,2008年よりも2009年の方が早く遡上し,産卵していることが分かりました(図2)。

支流には無標識魚が多く遡上

2008年のホッチャレを調べたところ,標識魚の発見率は当幌川で58.8パーセント(80個体中47個体),サクラ川で4.1パーセント(272個体中11個体)でした(図2)。それぞれに迷い込みはあるものの,放流魚は放流場所である当幌川に,サクラ川では無標識魚が多く遡上していたと考えられました。また,発見率は年級によっても違いが認められました。

2008年にサクラ川で遡上時期が遅いようにみえたのは,標識魚と無標識魚の遡上時期に違いがあり,サクラ川で無標識魚が多かったためと考えられます。

2008年にサクラ川で遡上時期が遅いようにみえたのは,標識魚と無標識魚の遡上時期に違いがあり,サクラ川で無標識魚が多かったためと考えられます。

-

-

図2

-

無標識魚は、標識魚よりも小さい

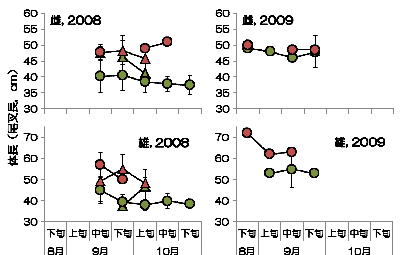

無標識魚の大きさは標識魚よりも小さい傾向がありました(写真2)。また興味深いことに,年級によっても大きく異なっており2009年の方が大きいことがわかりました(図3)。

-

-

図3

-

-

-

写真2

-

まとめ

無標識魚は標識魚に比べて遡上時期が比較的遅く,支流サクラ川に選択的に遡上・産卵し,体サイズが小型であるという特徴を持っていました。これらの特徴が,今回確認された標識魚やふ化放流事業に用いる親魚と異なることから,これらの無標識魚は野生魚であると考えられました。また,比較的母川回帰性が弱いとされるカラフトマスですが,今回の調査結果からは支流レベルで母川回帰性を持つことも示唆されました。野生魚と考えられる集団は,現状のカラフトマスのふ化放流事業とは独立して再生産している可能性も考えられ,今後野生魚集団の量的な把握や漁業資源への寄与・年級群ごとの特性・遺伝的な調査などを行い,カラフトマスの集団の特徴を把握することがカラフトマス資源の管理の上でも大切だと考えます。

※本調査の実施にあたり,(社)根室管内さけ・ます増殖事業協会のご協力をいただきました。

※本調査の実施にあたり,(社)根室管内さけ・ます増殖事業協会のご協力をいただきました。

(さけます・内水面水産試験場 道東支場 虎尾 充)